“Deepseek乱编”坑惨大学生?这个话题上热搜!有救了……

在人工智能飞速发展的当下

对于广大学生和科研工作者而言

一个关键问题随之而来:

借助这样的前沿大模型写论文

真的靠谱吗?

问AI一个问题,它给了你一个特别详细、丰富,看上去好有逻辑的答案。 但当我们去核实时,却发现这些信息完全是虚构的?这就是著名的“AI幻觉”现象。

AI幻觉指的是AI会生成看似合理但实际却是错误的信息,最常见的表现就是会编造一些不存在的事实或者细节。

近日,中国青年报邀请了3位专家学者,一起聊聊技术浪潮中如何守护年轻人的思辨能力。

中国人民大学新闻学院教授卢家银就指出,在知识建构上,AI生成的虚假学术成果,可能扭曲青年对科学方法论的理解, 削弱其“假设——验证”的科研逻辑训练。在思维发展上,AI谣言通过算法推荐的“信息茧房”形成逻辑闭环,不利于批判性思维的培养。

北京师范大学教育学部教授、教育技术学北京市重点实验室副主任李艳燕建议, 年轻人可以把AI看作一位平等对话的智者,通过引导与AI的对话互动,促进个体思维链的形成,并校准认知偏差。这种去权威化的思辨训练,可以帮助年轻人在与AI的对话中保持独立判断,实现认知跃迁。

北京邮电大学马克思主义学院副教授宋林泽认为, AI输出的内容只是一个认知起点,而不是终点。大学生需要主动去验证它的内容,比如查阅权威来源、对比不同观点,甚至直接与领域专家交流。这种验证过程,不仅能帮助我们更全面地理解问题,还能让我们在面对复杂信息时更有判断力。

中国人民大学新闻学院教授卢家银就指出,在知识建构上,AI生成的虚假学术成果,可能扭曲青年对科学方法论的理解, 削弱其“假设——验证”的科研逻辑训练。在思维发展上,AI谣言通过算法推荐的“信息茧房”形成逻辑闭环,不利于批判性思维的培养。

北京师范大学教育学部教授、教育技术学北京市重点实验室副主任李艳燕建议, 年轻人可以把AI看作一位平等对话的智者,通过引导与AI的对话互动,促进个体思维链的形成,并校准认知偏差。这种去权威化的思辨训练,可以帮助年轻人在与AI的对话中保持独立判断,实现认知跃迁。

北京邮电大学马克思主义学院副教授宋林泽认为, AI输出的内容只是一个认知起点,而不是终点。大学生需要主动去验证它的内容,比如查阅权威来源、对比不同观点,甚至直接与领域专家交流。这种验证过程,不仅能帮助我们更全面地理解问题,还能让我们在面对复杂信息时更有判断力。

如何应对AI幻觉呢?

AI工具研究者田威提到,想要获得准确答案,提问方式很关键。与AI交流也需要明确和具体,避免模糊或开放性的问题,提问越具体、清晰,AI的回答越准确。

总结成提示词技巧就是下面四种问法:

1. 设定边界:“请严格限定在2022年《自然》期刊发表的研究范围内”;

示例:“介绍ChatGPT的发展历程”→“请仅基于OpenAI官方2022——2023年的公开文档,介绍ChatGPT的发展历程”

2.标注不确定:“对于模糊信息,需要标注‘此处为推测内容’”;

示例:“分析特斯拉2025年的市场份额”→“分析特斯拉2025年的市场份额,对于非官方数据或预测性内容,请标注[推测内容]”

3.步骤拆解:“第一步列举确定的事实依据,第二步展开详细分析”;

示例:“评估人工智能对就业的影响”→“请分两步评估AI对就业的影响:

1)先列出目前已发生的具体影响案例;

2)基于这些案例进行未来趋势分析”。

4.明确约束:明确告诉AI要基于已有事实回答,不要进行推测。

示例:“预测2024年房地产市场走势”→“请仅基于2023年的实际房地产数据和已出台的相关政策进行分析,不要加入任何推测性内容”。(

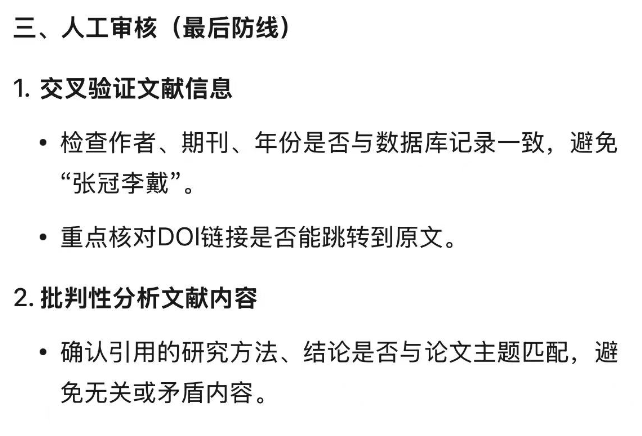

在AI自己的答案中提到,可以通过指令约束、工具验证和人工审核三重保障,大幅降低AI虚构文献的风险。值得注意的是,它还将“人工审核”放到了“最后防线”的重要位置。

田威提醒,AI幻觉并非没有好处。 有时候与其把AI幻觉当成缺陷,不如把它看作创意的源泉。在写作、艺术创作或头脑风暴时,这些“跳跃性思维”反而可能帮我们打开新世界的大门。

AI幻觉的本质——AI在知识的迷雾中,有时会创造出看似真实,实则虚幻的“影子”。但就像任何工具一样,关键在于如何使用。

如何与AI更好地协作?

在新一代青年学子的成长过程中,AI的身影已不容忽视,那么关于这点,广州的青年学子们又有着怎样的思考呢?

华南师范大学教育信息技术学院 新闻学学生梁杏钻

技术的快速发展带来了新的责任与挑战。AI技术的应用需要建立在伦理与规范的基础上,青年不仅要学会使用AI工具,更要思考如何在使用中避免技术滥用、数据泄露等问题。

在AI时代,技术传播不仅是信息的传递,更是价值的引导。我们应当以青年之力,推动技术传播的透明化、公平化与伦理化,共同迎接AI时代的机遇与挑战。

华南师范大学教育信息技术学院 新闻学学生高媛媛